CAMBIAMENTI CLIMATICI E ALLERGIE

Renato Ariano - Unità Operativa Complessa di Medicina Interna A.S.L. n. 1 Imperiese - Ospedale

La distribuzione naturale delle piante è il risultato delle esigenze ecologiche e della storia del territorio. Ciascuna specie vegetale occupa determinati territori, in conformità a particolari parametri ecologici. Tra questi sono importanti la temperatura dell'aria e del terreno, l'irradiazione solare, l'altitudine, l'umidità relativa, la disponibilità di nutrimento, la concorrenza di altre specie vegetali in prossimità. Ovviamente, secondo la nostra prospettiva allergologica, la distribuzione delle diverse specie d'erbe o piante condiziona di conseguenza l'impatto potenziale sui soggetti atopici che abitano nella stessa zona. Tuttavia anche uomo ha sempre condizionato, con la propria attività la presenza delle specie vegetali sul territorio dove viveva, sin dai tempi più antichi (1).

Nel 10.000 A.C. iniziò il disgelo dell'ultimo glacialismo che aveva caratterizzato per circa un milione di anni il clima della Terra. Per tutto il Paleolitico la razza umana, per dedicarsi alla caccia e alla raccolta dei frutti, era costretta a condurre una vita nomade, quando le risorse naturali del territorio si esaurivano. Con l'avvento del periodo Neolitico, in cui avvennero notevoli variazioni climatiche, molte specie di piante scomparvero alle latitudini meridionali e parecchie specie di animali scomparvero o emigrarono verso il Nord. Infine, nello stesso periodo si verificò un incremento numerico della popolazione. Si calcola che nel Paleolitico medio (70.000/50.000 anni A.C) vivessero sul globo circa un milione di persone. All'inizio del Neolitico (10.000 anni A.C.) la presenza d'umani arrivò a più di nove milioni d'individui (2,3). Sin da questi primi tempi l'uomo influì direttamente sulla ripartizione delle specie vegetali. Grazie a studi paleontologici, si è potuto constatare che l'uomo iniziò dapprima con la raccolta di cereali e legumi che nascevano e si sviluppavano spontaneamente. In seguito l'uomo scoprì che vi erano alcuni tipi di cereali, come il grano, che rispetto ad altri avevano delle proprietà più vantaggiose. Un forte impulso alla diffusione di alcune specie vegetali avvenne quando l'uomo cominciò a praticare l'agricoltura e a trasportare le piante coltivate nelle sue migrazioni. Infine già dal tempo del Neolitico l'uomo aveva scoperto che le specie potevano essere migliorate con incroci tra specie diverse, avvenuti in primo tempo. Certe piante sono state introdotte in seguito ad attività umane, già in tempi molto antichi. Esse si sono poi integrate nella flora locale e sono poi state considerate in seguito come naturalizzate. Esempi classici sono quelli dell'Olivo, del Cipresso e dell'Acacia importate dal Medio Oriente, in epoche più recenti e che poi, col tempo hanno prodotto patologie allergiche ( 4,5,6,7).

Figura 1 - Arte Preistorica del Paleolitico (circa 2 milioni di anni or sono).

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il cambiamento climatico globale è oramai sotto gli occhi di tutti. Esistono inoltre numerosi studi climatologici che lo testimoniano. I ricercatori sono, nella stragrande maggioranza, concordi che il clima sta cambiando, anche se non è stata provata in maniera definitiva la relazione tra aumento di CO2 ed aumento di temperatura, anche se molto probabile.

Sta inoltre crescendo, nell'opinione pubblica, una crescente preoccupazione per gravi eventi: alluvioni, desertificazioni, disastri geologici, buco dell'ozono. Esiste, infine, un acceso dibattito mondiale su quanto questi eventi rientrino nella normalità dei cicli climatici del nostro pianeta e quanto invece siano di origine antropica. Questo dibattito, purtroppo, non è sempre alimentato solo da pure motivazioni scientifiche ma interferiscono in esso motivazioni ideologiche, politiche ed economiche. Per questi motivi il terreno di confronto ne risulta fatalmente inquinato. E' accertato che nella storia della terra la natura ha prodotto spesso cambiamenti ecologici, ma è anche vero che il fenomeno negli ultimi decenni ha subito una forte accelerazione con cambiamenti notevoli delle caratteristiche dell'atmosfera. Se è poi vero che nell'effetto serra intendiamo entrano in gioco minime quantità di gas, se confrontate a quelle naturali, bisogna però considerare che l'omeostasi del clima terrestre è costituita in maniera per cui piccole cause producono amplificare le conseguenze. Nei prossimi anni la temperatura aumenterà tanto da influenzare le abitudini e l'economia dell'Europa. E' quanto afferma uno studio che ha coinvolto otto paesi europei, presentato al centro internazionale di studi dei cambiamenti climatici Climatic Research Unit di Norwich, Gran Bretagna (8). Questo studio è durato tre anni e grazie a modelli matematici statistici ha permesso di fare delle previsioni climatiche fino al 2070, stimando le conseguenze che queste avranno su sei specifici settori economici: turismo, acqua, agricoltura, zone boschive, energia e il settore delle assicurazioni. Le ondate di caldo saranno più intense e persistenti, mentre le stagioni fredde saranno più brevi. I giorni con temperature sotto lo zero diminuiranno fino a quattro mesi nel nord dell'Europa entro il 2070. Le zone mediterranee subiranno lunghi periodi di siccità d'estate e piogge torrenziali con allagamenti d'inverno, i temporali invernali aumenteranno soprattutto nell'Europa dell'ovest. Per quel che riguarda le conseguenze economiche dei cambiamenti climatici, risentiranno della nuova situazione i settori del turismo, dell'energia, della sicurezza. I cambiamenti ambientali, sia quali indotti dall'uomo sia quelli indotti dalla natura hanno sempre inciso, in maniera significativa sulle presenze polliniche e , in definitiva, sulla insorgenza delle malattie allergiche respiratorie. In particolare i cambiamenti climatici hanno parallelamente fatto mutare, in maniera vistosa, anche cambiato drammaticamente le presenze sul territorio della vegetazione e, di conseguenza, anche la diffusione dei pollini, sia in senso qualitativo che quantitativo.

Figura 2- Incremento delle temperature mondiali. IPCC Report 2001.

L'incremento della temperatura della Terra può provocare una serie d'effetti ambientali di notevoli proporzioni. L'allarme è stato ulteriormente confermato anche da uno studio della NASA, secondo cui le temperature complessive saliranno di 0.5 gradi centigradi nel corso di questo secolo, anche se i gas ritenuti responsabili dell'effetto serra diminuiranno da subito, di 5 gradi se i gas dannosi continueranno ad inquinare. Lo studio è stato condotto analizzando i dati ottenuti da satelliti artificiali e da migliaia di sensori collocati nel fondale degli oceani. Nel rapporto, il climatologo James Hansen, direttore del Goddard Institute for Space Studies all'Earth Institute della Columbia University, afferma che la Terra assorbe molto più calore di quanto non emette (9,10)

Questo fenomeno è stato da tempo definito come EFFETTO SERRA. Si tratta dello stesso meccanismo che è utilizzato in agricoltura per quelle coltivazioni che s'intendono proteggere dalle temperature fredde, mettendole in serra. Alcuni gas presenti nell'atmosfera generano l' effetto serra, cioè intrappolano il calore irradiato dalla terra impedendone l' uscita nello spazio esterno, come il vetro intrappola il calore in una serra. Questo fenomeno, normalmente naturale e benefico (senza l'effetto serra la terra sarebbe di almeno 15 gradi C più fredda), sta aumentando di importanza a causa dell' aumento di concentrazione di alcuni gas ( CO2, N2O, O3, metano, fluorocarburi) di origine antropica. In particolare è aumentata, negli ultimi anni, la concentrazione atmosferica del biossido di carbonio: da 290 ppm (parti per milione) nel 1880 a circa 370 ppm nel 2001. Questo incremento proseguirà nel prossimo futuro, poichè il biossido di carbonio, insieme all'acqua, è il prodotto finale della combustione dei combustibili fossili (carbone, petrolio e derivati, metano), delle foreste e delle biomasse. I combustibili fossili possono essere considerati depositi di carbonio, formatosi milioni d'anni fa; la loro combustione fa ritornare il carbonio (come biossido) nell'atmosfera, aumentando l'effetto serra. Il biossido di carbonio si scioglie facilmente in acqua : gli oceani ne contengono enormi quantità, ma l'aumento di temperatura (dovuto all' effetto serra) diminuisce la solubilità del gas in acqua, liberando nuovo gas nell' atmosfera e accelerando il fenomeno.

Figura 3- Incremento delle temperature degli oceani. IPCC Report 2001.

L'aumento del calore e quindi dell'evaporazione dai grandi bacini idrici comporta un aumento corrispondente della quantità d'acqua in atmosfera e quindi un aumento delle precipitazioni. Alcuni ricercatori ritengono che queste siano cresciute di circa l'uno per cento su tutti i continenti nell'ultimo secolo. Le aree poste ad altitudini più elevate dimostrano incrementi più consistenti, al contrario le precipitazioni sono diminuite in molte aree tropicali. In ogni caso si nota una maggiore intensità delle piogge e dei fenomeni meteorologici più violenti (come le tempeste e gli uragani) con un conseguente aumento delle inondazioni e delle erosioni a carico del terreno. Secondo Kerry Emanuel ( 11), un ricercatore del Massachusetts Institute of Technology la violenza degli uragani si è raddoppiata nel corso degli ultimi trenta anni e in futuro è destinata ad aumentare ancora più rapidamente. L'autore ha calcolato sia la frequenza di questi episodi che la loro intensità (durata in termini di giorni e velocità del vento) valutando che, negli ultimi trenta anni, sia la frequenza dei cicloni, che la loro intensità sono effettivamente raddoppiate e collegando quest'aumento con il surriscaldamento del clima.

Figura 4- Riduzione della superficie di 20 ghiacciai principali in tutto il mondo. IPCC Report 2001.

Sintetizzando, i cambiamenti atmosferici, climatici e biofisici accertati sul nostro pianeta, nel corso del XX secolo, sono i seguenti (dati forniti dal Third Assessment Report del IPCC, 2001) (12) :

Le prospettive pratiche , per il futuro, non sono certo rosee e si possono riassumere come segue: 1) Un incremento della temperatura superficiale globale media da 1,4 a 5,8 °C negli anni dal 1990 al 2100 : anche la velocità di riscaldamento dovrebbe aumentare rispetto al 20° secolo. 2) Estati torride, siccità, suoli più aridi, spostamento a Nord della vegetazione.

3) Eventi meteorologici più violenti: tempeste, tornadi, uragani più violenti e frequenti.

4) Innalzamento del livello dei mari. 5) Più facile trasmissione d'alcune malattie infettive, fra cui malaria e febbre gialla, di cui è stato stimato che le zone a rischio potrebbero passare dal 45% al 60%. 6) Più precoci e più prolungate esposizioni a pollini ed a spore fungine con possibilità di maggior numero di sensibilizzazioni. 7) I cambiamenti climatici avranno ripercussioni anche sulle economie; la desertificazione porterà problemi all'agricoltura, ai metodi d'irrigazione, alla disponibilità d'acqua.

I vari autori discutono molto sulle eventuali cause antropiche delle variazioni climatiche. Il ricercatore Anders Moberg (13)dall'Università di Stoccolma, in Svezia, in collaborazione con colleghi russi ha pubblicato uno studio interessante sulla rivista "Nature" che smentirebbe l'ipotesi dell'effetto serra. Analizzando stalagmiti e strati sul fondo dei mari e dei laghi, la valutazione degli anelli del tronco degli alberi ed altri elementi raccolti nell'emisfero settentrionale, ha valutato che l'epoca con temperature più elevate in passato si verificò circa 1.000 anni or sono, nel Medioevo. Le temperature di allora corrispondono a quelle medie del XX secolo, seguita da un periodo più freddo intorno al 1600, ma un'impennata come quella verificatasi negli anni '90 non era mai comparsa prima. I risultati dello studio dimostrerebbero che il cambiamento di temperatura durante gli ultimi 500 anni è stato circa da 0.65 a 0.9 gradi Celsius. Questo suggerirebbe l'esistenza di un ciclo multicentenario di naturale variabilità climatica. Le cause di tali oscillazioni di temperatura potrebbero essere determinate da piccole fluttuazioni nell'orbita terrestre e da oscillazioni sul proprio asse che, pur essendo eventi minori, potrebbero mutare drammaticamente l'esposizione del pianeta alla radiazione solare. Sembra dunque che le evidenze sul cambiamento climatico, e sulle sue conseguenze più immediate non esitano più ragionevoli dubbi. Tuttavia sulle cause del cambiamento climatico si è innescato un'accesa polemica a livello mondiale, tra fautori dell'effetto serra a genesi antropica come causa primaria e sostenitori di un'ipotesi non antropogenetica. Poiché le motivazioni alla base di queste posizioni possono essere condizionate da scelte politiche ed economiche, più che di tipo meramente scientifico, non è facile, per chi voglia raggiungere una opinione sicura, avere informazioni obiettive.

Figura 5- Logo del Protocollo di Kyoto

Sta di fatto che L'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change fondato dalla World Meteorological Organization e dal United Nations Environment Programme per valutare le informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche rilevanti per la comprensione del mutamento climatico, i suoi impatti potenziali e le scelte per fronteggiarlo) nel suo rapporto del 2001 ha dichiarato che "vi sono forti evidenze che il riscaldamento osservato negli ultimi 50 anni è attribuibile ad attività umane". Inoltre il dibattito internazionale, dopo una serie di Conferenze organizzate dalle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Unfccc) il 16 febbraio 2005 è entrato in vigore il protocollo di Kyoto, l'accordo firmato nella città giapponese nel 1997, con cui 160 Stati si impegnavano ad attuare politiche industriali e ambientali tendenti a ridurre il surriscaldamento del pianeta (14). Tutti i Paesi aderenti, fra cui l'Italia (15) , l'Unione Europea, la Russia e il Giappone, ma non gli Usa, dovranno controllare e ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera, soprattutto quelle di derivazione industriale. Sanzioni economiche sono previste per quegli Stati che non rispetteranno le regole.

L'accordo di Kyoto si è dato obbiettivi impegnativi: ogni singolo Stato infatti entro il quinquennio 2008-2012 dovrà ridurre, in proporzione, il totale d'emissioni inquinanti prodotte nel suo territorio, avendo come base di calcolo le emissioni prodotte nel 1990. Con il protocollo di Kyoto prenderà perciò il via a livello mondiale un gigantesco e costoso processo di riconversione delle tecnologie industriali che dovrà essere completato nel 2012. Data la complessità delle iniziative e il loro rilevante costo economico, le nazioni firmatarie decisero di rendere vincolante il protocollo solamente quando lo stesso avesse ottenuto la ratifica da parte delle nazioni industrializzate che emettono complessivamente più del 55% dell'anidride carbonica. Quel limite è stato raggiunto e superato nel novembre 2004 con l'adesione definitiva da parte della Russia, che porta in dote il 17,4% delle emissioni, e così il totale d'emissioni dei Paesi aderenti è arrivato al 61,6%. Tra i paesi non aderenti figurano gli Stati Uniti (responsabili del 36,1% del totale delle emissioni), Australia (responsabile del 2,1%), Cina (11%), non vincolata al Protocollo perché non assimilata alle grandi potenze, India (3,4%), non tenuta ad alcun vincolo perché paese in via di sviluppo. La critica fondamentale al Protocollo riguarda l'efficacia dell' accordo : perfino una piena attuazione del Protocollo avrebbe un impatto limitato, nonostante i costi elevati; in ogni caso occorre prepararci ad un certo livello di cambiamento climatico.

Fig. 6 - Logo della Conferenza di Montreal

L'undicesima conferenza delle parti (COP11) del protocollo di Kyoto, tenutasi a Montreal dal 28 novembre al 10 dicembre 2005 ha rappresentato un ulteriore (anche se piccolo) passo in avanti nella lotta internazionale al cambiamento climatico. E' stato deciso che il Protocollo di Kyoto andrà avanti anche dopo il 2012 con ulteriori obiettivi di riduzione delle emissioni. Il nuovo accordo è stato sottoscritto a Montreal da oltre 150 Paesi tra i 188 presenti al Summit delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: tra questi non vi sono gli Stati Uniti, che però hanno accettato di entrare in un dialogo globale sul futuro della lotta al riscaldamento globale. In primo luogo si è dato inizio al piano operativo del Protocollo di Kyoto, con un impegno di oltre 7 milioni di euro, di cui 3,6 dall'Unione Europea. Inoltre, per evitare un abbandono repentino degli impegni sottoscritti alla scadenza dei termini temporali dell'accordo, in altre parole dopo il 2012, si è deciso la costituzione di gruppi di lavoro, dal maggio 2006 al fine di delineare gli scenari futuri della lotta ai cambiamenti climatici. A Montreal sono stati approvati alcuni provvedimenti finalizzati a rendere pienamente operativo il Protocollo di Kyoto. Il primo documento conclusivo formalizza un un gruppo di lavoro che riceve il mandato di pensare e proporre la strategia per il secondo periodo di azione del Procollo, dopo il 2012, che porti a ulteriori riduzioni da parte dei paesi sviluppati. Inoltre, gli Stati che hanno ratificato il procollo di Kyoto hanno approvato le regole operative del Protocollo (accordo di Marrakesh) e, in chiusura, tutti gli altri punti di trattativa. In particolare: l'adozione di regole per il rispetto del Protocollo stesso), di progetti nei paesi in via di Sviluppo che danno la possibilità a chi li fa di ottenere dei crediti per le emissioni di anidride carbonica, di progetti nei Paesi delle economie in transizione (ex Paesi dell'Est), per finire le azioni su foreste e agricoltura con la proposta di arrestare il processo di deforestazione al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica.

Tuttavia ancora una volta gli Usa, principali produttori di gas serra, non hanno preso impegni vincolanti per tagliare le emissioni, anche se formalmente, per la prima volta, si sono detti disponibili per il futuro ad una maggiore collaborazione, al fine di frenare il riscaldamento del pianeta. Da parte degli U.S.A. si indica la soluzione su nuove tecnologie tra cui il "carbone pulito", il nucleare, dal sole e dai venti, lo sviluppo dei motori ad idrogeno, ecc. Le motivazioni portate sembrano prevalentemente di ordine economico. Resta la considerazione di fondo che le tecnologie pulite sono importanti, ma che non possono sostituire la riduzione globale di emissioni necessaria per combattere il cambiamento climatico. Il quadro per il futuro non è certo dei più confortanti.

Fig. 7 - Valutazione di riduzione delle emissioni di CO2 a seguito del Protocollo di Kyoto (fonte: Whordl Resources Institute).

RIPERCUSSIONI SULLE MALATTIE ALLERGICHE

Negli ultimi 500 anni sono state importate in Europa da ogni angolo del mondo circa 12 000 specie vegetali, soprattutto piante decorative da giardino. La maggior parte è rimasta nei giardini, 300 specie si è diffuse in altri spazi vitali (le cosiddette neofite). Circa una dozzina (le cosiddette e piante invasive) sono diventate un serio problema. Queste specie erbacee, poco utili all'agricoltura, si definiscono infestanti. Indesiderate e sempre contrastate, le "malerbe" sono specie con ben determinate caratteristiche ecologiche. In primo luogo esse sono annue, con ciclo biologico sincronizzato con quello delle colture, in modo che abbiano già sparso i semi prima della mietitura; inoltre hanno una notevole produzione di semi; si adattano a un'ampia gamma di condizioni ambientali. Esse non hanno trovato nel nuovo territorio competitori né parassiti o predatori ed hanno avuto vita facile contro le impreparate specie "indigene". Le specie invasive contribuiscono a ridurre la diversità biologica a livello mondiale. Nella competizione per la luce, l'acqua e le sostanze nutritive, le neofite invasive sono superiori alle specie indigene. Se sussistono condizioni favorevoli, possono addirittura formare delle vere e proprie monocolture. Esse difatti sono piante perenni, sono capaci di adattarsi ad ogni substrato, hanno notevole capacità di riproduzione vegetativa, possono infine produrre delle tossine che inibiscono lo sviluppo delle concorrenti. Le cause del comportamento invasivo non sono tutte chiare, ma due fattori sembrano giocare un ruolo importante: l'assenza di predatori e di malattie specifiche nella regione d'introduzione e la disponibilità di habitat perturbati. Una delle prime piante invasive è stata robinia (Robinia pseudacacia), nota anche come acacia o gaggìa (attenzione però a non confonderla con Acacia, un genere di piante africane o australiane). E' un albero con rami spinosi, foglie composte imparipennate e infiorescenze bianche, appartenente alla famiglia delle leguminose. Importata in Europa dall'America del Nord nel 1601 da Jean Robin, curatore dell'orto botanico di Parigi, che le diede il proprio nome. Quando si insedia prevale su tutte le altre specie arboree autoctone che scompaiono assieme a molte specie erbacee e arbustive. Trattandosi di una specie delle leguminose può svolgere un'azione allergenica con fenomeni di sensibilizzazione da "vicinanza".

Figura 8- Ailanthus altissima

Un'altra pianta infestante importante è l'Ailanthus altissima, genere delle Simaroubaceae, le cui foglie emanano un odore poco piacevole è capaci di colonizzare terreni nudi o poco fertili diffusione lungo i binari della ferrovia. Il suo polline può produrre fenomeni allergici(16,17) . La Buddleja davidii, genere delle Scrophulariaceae, arbusto originario dell'estremo oriente, noto per le grandi infiorescenze coniche di colore viola.

Figura 9 - Phytolacca americana

La Phytolacca americana, famiglia delle Phytolaccaceae, curiosamente chiamata Uva Turca, è originaria del continente americano. Invade tutti i luoghi incolti e i cumuli di macerie, insieme con altre erbacee tipiche di questi ambienti e non a caso anch'esse esotiche. E' una pianta tossica, non sono segnalate per ora manifestazioni allergiche. La Solidago canadensis e S. gigantea, famiglia delle Composite, diffuse a scopo ornamentale per le folte infiorescenze gialle, anch'esse potenzialmente allergeniche, ed il Topinambur (Helianthus tuberosus) importato a scopo alimentare per i tuberi commestibili, anch'esso appartiene alla famiglia delle Composite e può dare sensibilizzazioni allergiche vistose. Il Carpobrotus acinaciformis o fico degli ottentotti, Genere delle Aizoaceae. pianta succulenta ed infestante che si accresce sulle sabbie o sulle rocce. Fiorisce da aprile a maggio.

Figura 10 - Solidago

L'Ambrosia, una pianta erbacea poco appariscente che fiorisce nei campi e lungo i sentieri, genera reazioni allergiche o addirittura gravi forme asmatiche. Si ipotizza che la diffusione della Ambrosia nel centro Europa sia la conseguenza della contaminazione di sementi importate dal Nord America; per quanto riguarda il Nord Italia il focolaio iniziale si è sviluppato nelle vicinanze dell'Aeroporto della Malpensa, dove il traffico di derrate inquinate (sementi oppure mangimi per uccelli), associato a condizioni climatiche e ambientali favorevoli (aree agricole dimesse) può avere dato inizio alla propagazione di tale infestante. La pollinosi da Ambrosia è divenuta rapidamente, in Europa e nel Nord Italia una delle patologie allergiche più comuni (18-22). Infatti la sintomatologia comporta la presenza di asma bronchiale o asma associata a rinite nel 41% dei pazienti, di oculorinite nel 58,5%. E' caratteristico della allergia ad Ambrosia l'inizio più tardivo rispetto ad altre pollinosi, talora anche in pazienti ultrasessantenni. I pazienti sono in prevalenza polisensibilizzati, specie a Graminacee, Artemisia, Acari. I monosensibilizzati sono solo l'8, 4%. La pollinazione è massima tra la seconda metà del mese di agosto e la prima metà del mese di settembre.

Figura 11- Eichhornia crassipeps

Importanti, tra le infestanti, anche le piante acquatiche. Tra queste la Caulerpa taxifolia, un'alga verde con tallo lungo fino a qualche metro, strisciante sul fondo sabbioso, dal quale emergono delle ramificazioni che ricordano la forma delle foglie del tasso (da qui l'epiteto specifico). Produce tossine perciò è chiamata "alga killer". In origine era presente nei mari caldi, poi si impiantò nel Mediterraneo, sfuggita all'acquario di Montecarlo, all'inizio degli anni '80. La sua diffusione è un problema in quanto essa sostituisce la Posidonia oceanica, tracheofita endemica del mediterraneo. La Eichhornia crassipes, il giacinto d'acqua, originario del Brasile e divenuto assai presente nei laghi Nord Americani e africani compromettendone l'equilibrio ecologico. Produce dei fiori grandi e molto attraenti, per questo è impiegata come pianta ornamentale. Recentemente, nell'estate del 2005, è saltata agli onori della cronaca, l'alga l'Ostreopsis ovata per cui circa 80 bagnanti che avevano passato la giornata in una spiaggia di Genova hanno dovuto ricorrere alla cure mediche per preoccupanti sintomi di intossicazione: febbre alta, irritazione alle mucose, leucocitosi. Le analisi dell'Arpal (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), identificarono un'elevata concentrazione di "Ostreopsis ovata", un'alga tossica che prolifera dove il mare è inquinato, o comunque mal depurato, e che ha sprigionato in acqua e in aria una neurotossina che ammazza i pesci e intossica l'uomo. I problemi non erano limitati solo a coloro che erano stati a contatto con l'acqua marina, ma anche per coloro che erano sulla spiaggia o sul lungomare. Appartenente alla famiglia delle Dinoficee l'Ostreopsis (di cui esistono diverse specie siamensis, heptagona, lenticularis, mascarenensis) è una microalga d'origine tropicale che può produrre tossine che possono causare mira nei pesci e uno stato morboso acuto nell'uomo caratterizzato da vertigini, febbre alta, midriasi, tosse. Le piante invasive sono numerose e modificano sostanzialmente il quadro della flora locale. Non è facile porvi rimedio. La soluzione migliore sarebbe quella di trovare per ogni pianta il naturale predatore o parassita tuttavia gli effetti di una introduzione di un altro organismo sono spesso imprevedibili e potenzialmente dannosi. L'inserimento delle piante infestanti è in parte opera dell'uomo, ma in parte dipende anche da variazioni ambientali, come quelle climatiche. A questo proposito occorre affermare che esistono ancora pochi lavori sul rapporto clima e produzione di polline (23,24).

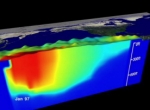

Figura 12 - Il fenomeno del Nino. Profilo delle

temperature dell'oceano. (NASA Goddart).

Uno di questi studi, assai documentato, ha riguardato il fenomeno del Niño. Questo è un evento meteo oceanico del Pacifico tropicale la cui presenza ha importanti conseguenze per il clima di tutto il pianeta, con alluvioni nel sud dell'America e siccità nei paesi del Pacifico orientale. El Niño era il nome assegnato dai pescatori dell'America Meridionale al fenomeno di un insolito aumento della temperatura dell'acqua lungo le coste pacifiche durante il periodo natalizio. El Niño, in spagnolo, significa infatti "Il Bambino" con riferimento a Gesù. A volte il fenomeno s'inverte chiamandosi La Niña ("La Bambina") oppure El Viejo (Il Vecchio). Utilizzando i dati di 11 campionatori correlati con i dati di 10 stazioni meteo del New England e con quelli di 10 servizi di terapia intensiva, del medesimo territorio, sono stati studiati gli effetti del "El Niño" di 1997-1998 , nello stato del New England. Durante la stagione pollinica del 1998 si verificò un notevole aumento delle crisi d'asma, riniti e sinusiti. Inoltre la maggiore presenza di spore fungine nell'aria si verificò con due o tre mesi in anticipo rispetto all'anno precedente. Anche le conte polliniche erano più elevate che nell'anno precedente e con un anticipo da due a quattro settimane, a seconda della pianta considerata (25). E' stato anche valutato dettagliatamente il rapporto tra la NAO (Oscillazione Nord Atlantica), che è una variazione ciclica della pressione atmosferica che regola il clima nel nostro emisfero, e l'inizio della stagione di fioritura in Europa (26). Un altro studio importante è quello di Wayne e coll. (27) che hanno studiato il comportamento di piante d'Ambrosia in serre in cui veniva immesso una concentrazione di CO2 raddoppiata. I risultati dimostravano un corrispondente aumento del numero di granuli di polline di Ambrosia immesso nell'ordine del 61%. Su questa strada proseguirono, un anno dopo, Ziska e coll. (28,29). Questi ricercatori hanno dimostrato che due parametri tipo dell'attuale variazione climatica, ovvero la temperatura dell'aria e le concentrazioni di CO2 sono significativamente più elevati nelle aree urbane rispetto a quelle rurali. I valori quotidiani medi della concentrazione di CO2 in ambienti urbani erano circa del 30% più alti di quelli degli ambienti agricoli. Così pure la temperatura, più alta di circa 2 gradi C°. Le piante d'Ambrosia, presenti in quelle aree, crescevano più in fretta e fiorivano più precocemente nelle aree urbane rispetto a quelle rurali. Questi dati confermano l'importanza delle variazioni climatiche sulla produzione di pollini e conseguentemente sulla patologia dei pazienti allergici. E' verosimile che identiche variazioni possano avvenire anche con altre piante. Difatti un analogo lavoro è stato effettuato da Armentia e coll.(30), per le Graminacee, pur senza determinare i valori della CO2, ma concordando con una maggiore produzione di polline nelle aree urbane. Alcuni autori (31,32) sostengono che livelli più elevati di CO2 e di temperatura possono aumentare la produzione pollinica ed anticipare la stagione di fioritura e conseguentemente che l'allergia ai pollini è aumentata a causa di queste variazioni climatiche. De Marco e coll (33) in Italia hanno dimostrato che la prevalenza dell'asma aumenta quando la media annuale della temperatura aumenta e diminuisce l'intervallo. Inoltre, il clima interagisce con l'esposizione all'aperto con NO2, aumentando il rischio per la rinite allergica in persone esposte a temperature stabili ed alte. Un altro studio (34) che tendeva a dimostrare l'influenza del clima sui sintomi respiratori, utilizzando i dati forniti da 146 centri che avevano partecipato allo studio ISAAC che si è svolto dal 1992 al 1996), utilizzando dei questionari, avrebbe dimostrato che, in Europa Occidentale, la prevalenza dell'asma è aumentata del 2,7 %, assieme ad un incremento della media annuale d'umidità ambientale del 10%.

CONCLUSIONE

In definitiva si può tranquillamente affermare che esistono evidenze che dimostrano che il cambiamento climatico a cui stiamo assistendo, sul nostro pianeta facilita la diffusione di particolari specie di piante in nuove aree geografiche, in cui prima non esistevano. Il riscaldamento dell'atmosfera inoltre facilita fioriture più precoci e più prolungate. La naturale conseguenza è consistita nel fatto che, in Europa, in questi ultimi trent'anni, si è incrementata notevolmente la distribuzione geografica di piante allergeniche (31, 35). Alcune specie assai aggressive, come l'Ambrosia, hanno fatto la loro comparsa in regioni dove prima erano assenti. Inoltre, sempre in Europa, la media della durata della stagione di fioritura si è allungata di circa 10 giorni (36, 37). In queste modificazioni ambientali si può identificare una delle cause più significative che hanno determinato, nella seconda metà del ventesimo secolo, un incremento delle patologie allergiche. Analogo ragionamento si può fare per le spore fungine, di cui è documentata una maggiore e più protratta presenza in atmosfera. Sicuramente le relazioni tra cambiamento climatico, allergeni e malattie allergiche richiedono un ulteriore approfondimento, ma è anche evidente che, sia consigliabile un'attività di monitoraggio degli allergeni in atmosfera e un miglioramento dell'attività previsionale per pollini e spore fungine, al fine di predisporre tempestivamente tutti i rimedi preventivi necessari, diversificati per allergene. Abbiamo visto, nel corso di questo capitolo, che lo scenario che abbiamo di fronte è in rapida evoluzione e che i probabili futuri cambiamenti climatici comporteranno notevoli variazioni anche delle patologie allergiche, e d'altro tipo, che dovremo affrontare in avvenire in maniera adeguata.

BIBLIOGRAFIA

1) Clark G. and Piggott S., Prehistoric Societies. New York: Alfred A.Knopf, 1965

2) Barker G. Prehistoric Farming in Europe. Cambridge,1985

3) Whittle A. Europe in the Neolithic. Cambridge,1996 4) Ariano R, Panzani RC, Amedeo J. Pollen allergy to mimosa (Acacia floribunda) in a Mediterranean area: an occupational disease. Ann Allergy. 1991 Mar;66(3):253-6.

5) Panzani R., Zerboni R., Ariano R., Allergenic significance of Cupressaceae Pollen in some parts of the Mediterranean area" in :D'Amato G., Spieksma F.Th., Bonini S.(Eds), "Allergenic pollen and pollinosis in Europe". Blackwell Sc. Pubbl.,Oxford,1991,p.81-84.

6) Ariano R, Panzani RC, Chiapella M, Augeri G. Pollinosis in a Mediterranean area (Riviera Ligure, Italy): ten years of pollen counts, correlation with clinical sensitization and meteorological data. J Investig Allergol Clin Immunol. 1994 Mar-Apr;4(2):81-6.

7) Ariano R, Panzani RC, Saraga J. New clinical data and therapeutic prospects in Cupressaceae pollen allergy. Allerg Immunol (Paris). 2000 Mar;32(3):135-8. 8) Mitchell, T.D, Jones, "An improved method of constructing a database of monthly climate observations and associated high-resolution grids" International Journal of Climatology 2005

vol 25, 693 - 712

9) Hansen J. Global Warming: The Complete Briefing. J. Atmos. Chem.1998, 30, 409-412. 10) Hansen J. Can we defuse the Global Warming Time Bomb? Natural Science, 2003 http://www.naturalscience.com/ns/articles/01-16/ns_jeh.html

11) Kerry Emanuel Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years Nature, 2005; vol. 436, no. 7051 , 686

12) IPCC Third Assessment Report - Climate Change 2001: Syntesis Repport. Stand-alone edition. Watson, R.T. and the Core Writing Team (Eds.) IPCC, Geneva, Switzerland. pp 184

13) Moberg A, Sonechkin D.M., Holmgren K., Datsenko N.M. and Karlén W. Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy data. Nature 433, 613-617

14) Protocollo di Kyoto. Testo integrale. Disponibile su: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/kyoto_protocollo/

15) Legge 1° giugno 2002, n° 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997". Gazzetta Ufficiale, n. 142 del 19 giugno 2002 (suppl. ordinario).

16) Lewis W.H. Pollen allergy in: Korenblatt P.E. and Weber H.J. (eds) Allergy: theory and practice. Grene & Stratton Inc, Orlando, 1984, p. 353

17) Ballero M, Ariu A, Falagiani P. Allergy to Ailanthus altissima (tree of heaven) pollen. Allergy. 2003 Jun;58(6):532-3.

18) Corsico R, Falagiani P, Ariano R, Berra D, Biale C, Bonifazi F, Campi P,

Feliziani V, Frenguelli G, Galimberti M, Gallesio MT, Liccardi G, Loreti A,

Marcer G, Marcucci F, Meriggi A, Minelli M, Nardelli R, Nardi G, Negrini CA,

Papa G, Piu G, Pozzan M, D'Ambrosio FP, Riva G. An epidemiological survey on the allergological importance of some emerging pollens in Italy. J Investig Allergol Clin Immunol. 2000 May-Jun;10(3):155-61.

19) Rybnicek O, Jäger S: Ambrosia (Ragweed) in Europe - Allergy and Clinical Immunology International, Hofgrefe and Huber Publishers, March/April 2001,13, 60-6

20) Zanon P, Chiodini E, Berra D. Allergy to ragweed in northern Italy and prevention strategies. Monaldi Arch Chest Dis. 2002 Apr;57(2):144-6.

21) Thibaudon M, Lachasse C, Finet F. Ragweed in France and the Rhone-Alpes region (Lyon, Bourgoin, Grenoble,Roussillon Allerg Immunol (Paris). 2003 Mar;35(3):87-91.

22) Asero R. Analysis of new respiratory allergies in patients monosensitized to airborne

allergens in the area north of Milan. J Investig Allergol Clin Immunol. 2004;14(3):208-13.

23) Emberlin J. The effects of patterns in climate and pollen abundance on allergy. Allergy. 1994;49(18 Suppl):15-20.

24) Williams R. Climate change blamed for rise in hay fever. Nature. 2005 Apr 28;434(7037):1059.

25) Freye HB, King J, Litwin CM.Variations of pollen and mold concentrations in 1998 during the strong El Nino event of 1997-1998 and their impact on clinical exacerbations of allergic

rhinitis, asthma, and sinusitis. Allergy Asthma Proc. 2001 Jul-Aug;22(4):239-47.

26) D'Odorico P., Yoo J., Jaeger S. Changing Seasons: An Effect of the North Atlantic Oscillation? Journal: Journal of Climate. 15 : 4; 435-445

27) Wayne P, Foster S, Connolly J, Bazzaz F, Epstein P. Production of allergenic pollen by ragweed (Ambrosia artemisiifolia) is increased in CO2 enriched atmospheres. Ann Asthma Allergy Immunol. 2002; 88: 279-82

28) Ziska LH, Gebhard DE, Frenz DA, Faulkner S, Singer BD, Straka JG.

Cities as harbingers of climate change: common ragweed, urbanization, and

public health.J Allergy Clin Immunol. 2003 Feb;111(2):290-5.

29) Ziska LH, Bunce JA, Goins EW. Characterization of an urban-rural CO(2)/temperature gradient and associated changes in initial plant productivity during secondary succession. Oecologia, 2004 May;139(3):454-8.

30) Armentia A, Lombardero M, Callejo A, Barber D, Martin Gil FJ, Martin-Santos JM,

Vega JM, Arranz ML. Is Lolium pollen from an urban environment more allergenic than rural pollen? Allergol Immunopathol (Madr). 2002 Jul-Aug;30(4):218-24.

31) Beggs PJ, Bambrick HJ. Is the global rise of asthma an early impact of anthropogenic climate change? Environ Health Perspect. 2005 Aug;113(8):915-9.

32) Beggs PJ. Impacts of climate change on aeroallergens: past and future. Clin Exp Allergy. 2004 Oct;34(10):1507-13.

33) De Marco R, Poli A, Ferrari M, Accordini S, Giammanco G, Bugiani M, Villani S,

Ponzio M, Bono R, Carrozzi L, Cavallini R, Cazzoletti L, Dallari R, Ginesu F, Lauriola P, Mandrioli P, Perfetti L, Pignato S, Pirina P, Struzzo P; ISAYA study group. Italian Study on Asthma in Young Adults. The impact of climate and traffic-related NO2 on the prevalence of asthma and allergic rhinitis in Italy. Clin Exp Allergy. 2002 Oct;32(10):1405-12.

34) Weiland SK, Husing A, Strachan DP, Rzehak P, Pearce N; ISAAC Phase One Study

Group. Climate and the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinitis, and atopic eczema in children. Occup Environ Med. 2004 Jul;61(7):609-15.

35) Huynen M, Menne B. 2003. Phenology and Human Health: Allergic Disorders. Report of a WHO Meeting, Rome, Italy, 16-17 January 2003. Health and Global Environmental Change, Series No. 1 (EUR/03/5036791 and EUR/02/5036813). Geneva:World Health Organization.

36) Emberlin J, Detandt M, Gehrig R, Jaeger S, Nolard N, Rantio-Lehtimaki A. Responses in the start of Betula (birch) pollen seasons to recent changes in spring temperatures across Europe. Int J Biometeorol. 2003 Mar;47(2):113-5.

37) Schneiter D, Bernard B, Defila C, Gehrig R. Effect of climatic changes on the phenology of plants and the presence of pollen in the air in Switzerland. Allerg Immunol (Paris). 2002 Apr;34(4):113-6.